श्वेत व्यक्ति का बोझ: भारतीय संदर्भ में एक आलोचनात्मक विश्लेषण

"यह लेख 'श्वेत व्यक्ति का बोझ' (White Man’s Burden) सिद्धांत का भारतीय संदर्भ में आलोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियों, भारतीय समाज पर उनके प्रभाव, राष्ट्रवाद के उदय, और नव-औपनिवेशवाद के आधुनिक स्वरूपों की विस्तृत चर्चा की गई है। जानिए कैसे इस मानसिकता ने भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति और शिक्षा प्रणाली को प्रभावित किया और आज भी इसके अवशेष कैसे मौजूद हैं।"

भूमिका

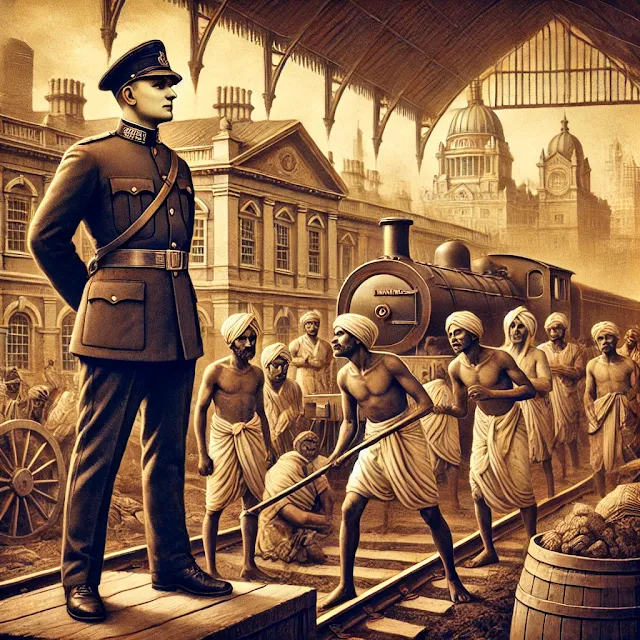

"श्वेत व्यक्ति का बोझ" (White Man’s Burden) एक औपनिवेशिक अवधारणा थी, जिसका उपयोग यूरोपीय शक्तियों ने अपने साम्राज्यवाद को नैतिक रूप से वैध ठहराने के लिए किया। इस विचारधारा के अनुसार, श्वेत लोग "सभ्य" और "प्रगतिशील" थे, जबकि गैर-श्वेत लोग "असभ्य" और "पिछड़े" माने जाते थे। इस आधार पर, यूरोपीय शक्तियाँ अपने उपनिवेशों में शासन को एक "कर्तव्य" के रूप में प्रस्तुत करती थीं, जबकि वास्तविक उद्देश्य शोषण और नियंत्रण था।

भारत में ब्रिटिश शासन ने इसी विचारधारा को अपनाया और इसे भारतीय समाज पर लागू किया। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन ने इसे भारतीयों को "सभ्य" बनाने की आड़ में उनके संसाधनों के शोषण, सांस्कृतिक दमन और राजनीतिक प्रभुत्व के लिए इस्तेमाल किया। इस लेख में, हम भारतीय संदर्भ में "श्वेत व्यक्ति का बोझ" के प्रभावों, इसके औपनिवेशिक नीतियों से संबंध, भारतीय समाज पर पड़े दीर्घकालिक प्रभाव और इसकी आलोचना का विस्तृत विश्लेषण करेंगे।

श्वेत व्यक्ति के बोझ की भारतीय संदर्भ में उत्पत्ति

. ब्रिटिश साम्राज्यवाद और सभ्यता मिशन

ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ, भारत में यूरोपीय प्रभुत्व बढ़ा। 1857 के विद्रोह के बाद भारत सीधे ब्रिटिश क्राउन के नियंत्रण में आ गया। ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपने शासन को एक "सभ्यता मिशन" के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वे भारतीयों को "आधुनिक" और "प्रगतिशील" बना रहे हैं।

हालांकि, इस विचारधारा के पीछे मुख्य उद्देश्य भारत के संसाधनों का दोहन और उसके आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक ताने-बाने को ब्रिटिश हितों के अनुसार ढालना था। "श्वेत व्यक्ति के बोझ" के नाम पर भारत में अंग्रेजों ने जो कदम उठाए, वे भारतीय समाज के लिए अधिक विनाशकारी साबित हुए।

ब्रिटिश नीतियाँ और श्वेत व्यक्ति का बोझ

1. शिक्षा प्रणाली का नव-संरचना

ब्रिटिश शासन ने 1835 में मैकाले की Minutes on Education नीति को लागू किया, जिसमें कहा गया कि भारतीयों को अंग्रेजी माध्यम में शिक्षित किया जाए ताकि वे "अंग्रेजी सोचने वाले, लेकिन भारतीय खून और रंग-रूप वाले" लोग बन सकें। इस नीति ने भारतीय पारंपरिक शिक्षा प्रणाली को हाशिए पर धकेल दिया और अंग्रेजी भाषा को श्रेष्ठ बना दिया।

इस प्रक्रिया में:

भारतीय भाषाओं और शास्त्रों को "पिछड़ा" बताया गया।

भारतीयों को प्रशासनिक कार्यों में सहायक मात्र के रूप में प्रशिक्षित किया गया, ताकि वे ब्रिटिश अधिकारियों के अधीन काम कर सकें।

भारतीय बौद्धिक परंपराओं और स्वदेशी ज्ञान को हतोत्साहित किया गया।

2. अर्थव्यवस्था और शोषण

ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को भारत के कच्चे माल की आवश्यकता थी, और इसके लिए उन्होंने भारतीय उद्योगों को नष्ट कर दिया।

भारतीय कपड़ा उद्योग, जो विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी था, ब्रिटिश नीतियों का शिकार बना।

कृषि क्षेत्र में स्थायी बंदोबस्ती प्रणाली (Permanent Settlement) और रैयतवाड़ी प्रणाली (Ryotwari System) लागू की गई, जिससे किसानों का शोषण बढ़ा और भुखमरी फैली।

रेलवे और अन्य बुनियादी ढांचे को मुख्य रूप से ब्रिटिश आर्थिक हितों को साधने के लिए विकसित किया गया।

ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था निरंतर कमजोर होती गई और देश को एक उपनिवेशीय कच्चा माल आपूर्ति केंद्र में बदल दिया गया।

3. सामाजिक संरचना और जातिगत भेदभाव

ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज में जातिगत भेदभाव को गहराया।

अंग्रेजों ने "फूट डालो और राज करो" (Divide and Rule) नीति अपनाई, जिससे हिंदू-मुस्लिम एकता को तोड़ा गया।

जाति व्यवस्था को कठोर बनाया गया और अंग्रेजों ने इसे भारतीय समाज की "स्वाभाविक विशेषता" बताकर समाज में दरार बढ़ाई।

अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक कार्यों में उच्च जातियों को प्राथमिकता दी और निम्न जातियों को हाशिए पर रखा।

इस नीति के कारण भारत में सामाजिक एकता कमजोर हुई, जिसका प्रभाव स्वतंत्रता के बाद भी देखा गया।

भारतीय समाज पर श्वेत व्यक्ति के बोझ का प्रभाव

1. मानसिक गुलामी और सांस्कृतिक दमन

ब्रिटिश शासन ने भारतीयों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि उनकी संस्कृति, परंपराएँ और ज्ञान प्रणाली हीन हैं। इस मानसिकता के कारण भारतीय समाज में आत्मविश्वास की कमी आई। पश्चिमी संस्कृति को श्रेष्ठ मानने की प्रवृत्ति विकसित हुई, जो आज भी कई क्षेत्रों में देखी जा सकती है।

2. राष्ट्रवाद और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम

ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया। भारतीय नेताओं जैसे महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस और रविंद्रनाथ टैगोर ने इस मानसिकता का विरोध किया और भारतीय गौरव को पुनर्जीवित करने की कोशिश की।

गांधीजी ने "स्वदेशी आंदोलन" चलाया, जो औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति का एक प्रयास था। उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारतीयों के हित में नहीं, बल्कि केवल अपने लाभ के लिए काम कर रहा है।

3. आज़ादी के बाद भी प्रभाव

स्वतंत्रता के बाद भी "श्वेत व्यक्ति के बोझ" की मानसिकता भारतीय समाज में बनी रही।

अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी संस्कृति को अभी भी कई क्षेत्रों में प्राथमिकता दी जाती है।

भारतीय शिक्षा प्रणाली आज भी औपनिवेशिक संरचना से प्रभावित है।

नव-औपनिवेशिक आर्थिक और राजनीतिक नीतियों का प्रभाव भारतीय विकास मॉडल में देखा जा सकता है।

आधुनिक भारत में श्वेत व्यक्ति का बोझ और नव-औपनिवेशवाद

हालांकि भारत औपनिवेशिक शासन से मुक्त हो चुका है, लेकिन पश्चिमी देशों का प्रभुत्व अन्य रूपों में जारी है। इसे "नव-औपनिवेशवाद" कहा जाता है, जिसमें विकसित देश विकासशील देशों को आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं।

1. पश्चिमी आर्थिक नीतियों का प्रभाव

अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जैसे IMF और World Bank अक्सर ऐसे नीतिगत बदलाव सुझाते हैं, जो पश्चिमी देशों के पक्ष में होते हैं।

भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, जिससे स्वदेशी उद्योगों पर दबाव बन रहा है।

2. सांस्कृतिक वर्चस्व

हॉलीवुड, पश्चिमी फैशन और जीवनशैली को भारतीय मीडिया में अधिक महत्व दिया जाता है।

भारतीय परंपराओं और सांस्कृतिक मूल्यों को अक्सर "पुराने" और "रूढ़िवादी" के रूप में दिखाया जाता है।

3. शैक्षणिक और बौद्धिक उपनिवेशवाद

पश्चिमी विश्वविद्यालयों में दी जाने वाली डिग्रियों को भारतीय शिक्षा प्रणाली से अधिक मूल्यवान माना जाता है।

भारतीय ज्ञान परंपराओं को मुख्यधारा की शिक्षा में अधिक महत्व नहीं दिया जाता।

निष्कर्ष

"श्वेत व्यक्ति का बोझ" केवल एक औपनिवेशिक अवधारणा नहीं थी, बल्कि यह एक मानसिकता थी जिसने भारतीय समाज को गहरे तक प्रभावित किया। ब्रिटिश शासन ने इसे भारत में लागू कर आर्थिक शोषण, सांस्कृतिक दमन और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा दिया।

हालांकि भारत ने औपनिवेशिक शासन से मुक्ति प्राप्त कर ली है, लेकिन नव-औपनिवेशवाद के माध्यम से यह मानसिकता आज भी कई रूपों में मौजूद है। इससे बचने के लिए आत्मनिर्भरता, स्वदेशी संस्कृति का पुनर्जीवन और भारतीय शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाना आवश्यक है।

हमें पश्चिमी श्रेष्ठता के मिथक से बाहर निकलकर अपनी जड़ों की ओर लौटने की आवश्यकता है ताकि हम अपने इतिहास, संस्कृति और भविष्य को नए दृष्टिकोण से देख सकें।

Comments

Post a Comment